Ermüdungsfestigkeit / Betriebsfestigkeit (Fatigue)

Unter Ermüdung des Werkstoffes versteht man das Versagen aufgrund von zyklischen Belastungen. Die ertragbare Belastung ist geringer als die nur wenige Male (bis ca. 10 000 Schwingspiele) ertragbare maximale Last.

Unter Ermüdung des Werkstoffes versteht man das Versagen aufgrund von zyklischen Belastungen. Die ertragbare Belastung ist geringer als die nur wenige Male (bis ca. 10 000 Schwingspiele) ertragbare maximale Last.

Der Zusammenhang zwischen ertragbarer Spannungsamplitude und Zyklenzahl wird durch die Wöhlerlinie beschrieben.

Die Ermüdungsfestigkeit teilt sich dabei in die folgenden 3 Bereiche auf:

- Kurzzeitfestigkeit

- Betriebsfestigkeit

- Dauerfestigkeit

Leistungsangebot

Im Bereich der Ermüdungsfestigkeit / Betriebsfestigkeit bieten wir folgende Dienstleistungen an:

- Dauerfeste Auslegung von Bauteilen und Strukturen

- Betriebsfestigkeitsnachweis

- Untersuchungen schwingungsbelasteter Bauteile im Kurzzeitfestigkeitsbereich

Ein besonderes Augenmerk legen wir auf den Ermüdungsfestigkeitsnachweis von Strukturen mit nichtlinearem Verhalten. Diese Nichtlinearitäten werden im Maschinenbau häufig verursacht durch:

- Schraubenverbindungen

- Wälzlager

- Konstruktionen mit abhebenden Kontakten

Für Nachweise hochgradig nichtlinearer Strukturen greifen wir auf unsere selbstentwickelten Softwarepakete zurück. Auf diese Weise können wir den oft unterschätzten Einfluss der Nichtlinearität auf die Betriebsfestigkeit mit hoher Präzision abbilden und die Ursachen verstehen. So werden sowohl überdimensionierte Strukturen, als auch Serienschäden vermieden.

Die Berechnung der Schädigung erfolgt je nach Belastungssituation anhand von:

- Einstufenkollektiven

- Mehrstufenkollektiven

- Markovmatrizen

- Zeitreihen (Berechnung mit Ansys nCode bzw. hauseigenem Programm)

Kundenmeinungen

Dipl.-Ing. Florian Stache

Wir kooperieren gerne mit Herrn Hanke und seinem Team für unsere Projekte im Bereich Windenergie. Das Ingenieurbüro Hanke unterstützt uns sowohl bei Schadensanalysen als auch bei der Auslegung von neuen Komponenten. Die Kompetenz auf den Gebieten Betriebsfestigkeit und Schraubenberechnung ist überragend.

Nachweise zur Kurzzeitfestigkeit, Betriebsfestigkeit und Dauerfestigkeit

Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot

Andreas Hanke

Geschäftsführung, Dipl.-Ing.

Beispiele für abgeschlossene Kundenprojekte

Rotorwelle einer Windenergieanlage (4 MW)

Für die geschmiedete Rotorwelle einer Windkraftanlage wurden Unter-suchungen zur Betriebsfestigkeit durchgeführt. Die Nachweise wurden auf Grundlage der FKM-Richtlinie geführt. Die Spannungsermittlung an der Rotorwelle erfolgte mittels FEM unter Berücksichtigung des versteifenden Einflusses der Rotornabe. Die Schädigungsberechnung erfolgte unter Berücksichtigung des Mittelspannungseinflusses. Durch die Verwendung der FKM-Richtlinie konnte gegenüber dem üblichen Vorgehen nach der konser-vativeren GL-Richtlinie der Wellendurchmesser wesentlich reduziert werden.

Für die geschmiedete Rotorwelle einer Windkraftanlage wurden Unter-suchungen zur Betriebsfestigkeit durchgeführt. Die Nachweise wurden auf Grundlage der FKM-Richtlinie geführt. Die Spannungsermittlung an der Rotorwelle erfolgte mittels FEM unter Berücksichtigung des versteifenden Einflusses der Rotornabe. Die Schädigungsberechnung erfolgte unter Berücksichtigung des Mittelspannungseinflusses. Durch die Verwendung der FKM-Richtlinie konnte gegenüber dem üblichen Vorgehen nach der konser-vativeren GL-Richtlinie der Wellendurchmesser wesentlich reduziert werden.

Prüfstand für Blattlager

Im Projekt wurde die Betriebsfestigkeit eines Prüfstandes für Blattlager nachgewiesen. Die Prüfstandskonstruktion besteht aus einer geschweißten Stahlstruktur. Das Hauptaugenmerk lag auf der Dauerfestigkeit der Schweißnähte. Eine betriebsfeste Auslegung war durch die hohen beabsichtigten Zyklenzahlen nicht möglich.

Die Schweißnähte wurden nach Eurocode 3 mit dem Strukturspannungskonzept bewertet.

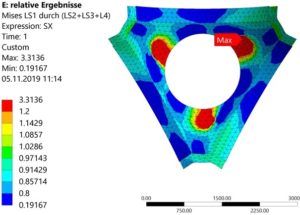

Rotornabe einer Windkraftanlage – nichtlineare Fatigue-Berechnung

Es wurde der Ermüdungsfestigkeitsnachweis für eine Rotornabe (GJS 400) erbracht. Bei der Ermüdungsberechnung wurde der nichtlineare Zusammenhang zwischen aufgebrachten Lasten und Spannungen in der Nabe berücksichtigt. Dieser wird verursacht durch das nichtlineare Tragverhalten der mit modellierten Blattlager. Es wurde sowohl die Auswirkung unterschiedlicher Wirkrichtungen der Blattlasten, als auch die Interaktion zwischen den Blattlagern mit abgebildet. Die Berechnung der Schädigung erfolgte über die Spannungszeitreihen. Diese wurden mit unserem hauseigenen Programm zur Analyse der Betriebsfestigkeit unter Verwendung des Verfahrens der kritischen Schnittebene ausgewertet.

Es wurde der Ermüdungsfestigkeitsnachweis für eine Rotornabe (GJS 400) erbracht. Bei der Ermüdungsberechnung wurde der nichtlineare Zusammenhang zwischen aufgebrachten Lasten und Spannungen in der Nabe berücksichtigt. Dieser wird verursacht durch das nichtlineare Tragverhalten der mit modellierten Blattlager. Es wurde sowohl die Auswirkung unterschiedlicher Wirkrichtungen der Blattlasten, als auch die Interaktion zwischen den Blattlagern mit abgebildet. Die Berechnung der Schädigung erfolgte über die Spannungszeitreihen. Diese wurden mit unserem hauseigenen Programm zur Analyse der Betriebsfestigkeit unter Verwendung des Verfahrens der kritischen Schnittebene ausgewertet.

Nachweis Ermüdungsfestigkeit

Der Nachweis der Ermüdungsfestigkeit unterteilt sich in folgende drei Bereiche:

- Dauerfestigkeit: Die maximal auftretende Schwingungsamplitude kann unendlich oft ertragen werden. Der Nachweis der Dauerfestigkeit wird bei Bauteilen geführt, die im Belastungskollektiv eine sehr hohe Zyklenzahl der Kollektivbestandteile mit hoher Schwingungsamplitude aufweisen. Typische Beispiele sind Kurbelwellen von Verbrennungsmotoren und Radreifen von Lokomotiven.

- Betriebsfestigkeit: Es wird nachgewiesen, dass die Belastung im Zeitraum der beabsichtigten Nutzung nicht zu einem Versagen der Struktur führt. Dieser Nachweis ist weniger konservativ als ein Dauerfestigkeitsnachweis und führt daher zu leichteren Bauteilen. Vorteilhaft ist der Betriebsfestigkeitsnachweis gegenüber dem Dauerfestigkeitsnachweis allerdings nur bei passender Kollektivform (geringe Zyklenzahl bei hohen Schwingungsamplituden). Typische Bauteile, die betriebsfest ausgelegt werden, sind Türme von Windenergieanlagen (niedrige Anzahl an Zyklen bei Sturmböen), Brücken und Schiffe.

- Kurzzeitfestigkeit: Die Ermüdung des Bauteils erfolgt mit sehr hohen, plastischen Dehnamplituden mit weniger als ca. 104 Schwingspielzahlen. Die Kurzzeitfestigkeit ist nur von untergeordnetem technischen Interesse.

Ablauf eines Betriebsfestigkeitsnachweises

- Ermittlung des Beanspruchungskollektivs. Falls Zeitreihen vorliegen, werden die Kollektive mit Hilfe eines Zählverfahrens (heutzutage üblicherweise durch Rainflow-Count) und anschließender Klassierung generiert. Dies setzt beim Vorliegen von Lastzeitreihen voraus, dass jeweils nur eine Last ursächlich für die Spannungen ist. Werden die Spannungen von mehreren Lasten verursacht, so ist zunächst aus den Lastzeitreihen eine Spannungszeitreihe zu erstellen, die dann durch das Zählverfahren in ein Spannungskollektiv gewandelt wird.

- Umrechnung der einzelnen Kollektivstufen auf das Spannungsverhältnis der verwendeten Wöhlerlinie, um die Effekte des Mittelspannungseinflusses zu berücksichtigen.

- Ermitteln einer Wöhlerlinie unter Berücksichtigung des Materials, der Rauigkeit, der Kerbwirkungszahl und der Überlebenswahrscheinlichkeit.

- Schädigungsakkumulation, beispielsweise mittels der Miner-Regel.